消化器内科【胃ろう】【胃内視鏡検診】について詳しくご紹介します

.jpg)

<胃ろうについて>

●胃ろう造設術(PEG)、腸ろう造設術(DPEJ)、経食道胃管挿入術(PTEG)

胃瘻造設術(PEG)は口から食事をとれなくなった方に、胃に栄養チューブ(ボタン)を留置して、必要な栄養やお薬を投与するための処置です。内視鏡やX線透視を用いながら、局所麻酔で栄養チューブを留置します。寝たきりの高齢者や基礎疾患のある方でも10-15分程度で造設することが出来ます。手術で胃を切除し胃ろうができない方でも、内視鏡を用いた腸ろう造設(DPEJ)や、エコーを用いた経食道胃管挿入(PTEG)が可能です。留置したチューブはおおよそ半年に1回の交換が必要となります。この交換も内視鏡センターで行うことができます。多くは栄養注入目的で行いますが、がんなどで消化管閉塞をきたした方の症状緩和目的で行うこともあります。

.jpg)

●胃ろうに関する質問と答え(Q&A)

Q.胃ろうを造設すると、口からは食べられなくなるのではないですか?

胃ろうを造設しても今まで通り、口から食事をとることができます。胃ろうからの栄養で元気になると、食事量が増えてくる方もいます。好きな食べ物を口から食べ、不足分の栄養を胃ろうから注入することが多いです。

Q.胃ろうを造設すると、リハビリや入浴などに制限がありますか?

胃ろうを造設しても栄養を注入している時間以外は活動の制限はありません。今までどおり、リハビリや入浴を行うことができます。

Q.胃ろうを使わなくなったら、抜くことはできますか?

口から食事が十分にとれ、胃ろうからの栄養が不要となれば簡単にチューブを抜くことができます。チューブを抜くと半日程度で穴は自然に閉じます。食事がとれるようになっても抜去するのが不安な場合は、使用せずにチューブを置いておくことも可能です。

Q.在宅で胃ろうの管理はできますか?

点滴の管理と異なり無菌操作が必要ありませんので、介護者が練習すれば在宅での管理は難しくありません。訪問看護などを利用しながら在宅で栄養を注入する方が多いです。

Q.点滴や経鼻チューブに比べてのメリット、デメリットを教えてください。

胃ろうのメリットとしては点滴や経鼻チューブに比べ体の苦痛や違和感が少なく、自分で抜去することはまれです。認知症などがある場合も手足を抑制することは少ないです。また点滴に比べ十分な栄養を短時間で注入することができます。薬の投与に関しても、点滴に比べ胃ろうからは様々な薬剤を簡単に注入できます。胃瘻のデメリットとしては、胃腸の働きが弱い方には嘔吐や下痢をきたすことがあり、点滴の方が栄養管理しやすい場合もあります。

Q.どんな栄養剤がありますか?

栄養バランスが良く、接続するだけで簡単に注入できる栄養剤がたくさん販売されています。栄養剤の形態も、滴下する液体栄養剤のほかゼリー状の半固形栄養剤があり短時間注入が可能です。また家族と同じ食事や食べきれなかった食事をミキサーにかけて胃ろうから注入することができます。家族と同じ食卓をかこんで栄養を注入する方もみえます。

.jpg)

●嚥下機能評価、NST外来

消化器内科では、内視鏡検査や造影検査による嚥下機能(食べ物を飲み込む働き)評価を行っています。嚥下内視鏡検査では単に嚥下機能を評価するだけではなく、どのような形態の食事がうまくのみ込めるのか、どのように食事介助を行えば誤嚥が少ないのかなどを動画で記録し、在宅でのケアや嚥下リハビリテーションに生かすことができます。

食べ物がなかなか飲み込めない、食事中よくむせる、食後にたんが増えてよく熱を出す、などの症状は嚥下障害をきたしている可能性があります。そのような悩みを抱えている場合はNST外来を予約して頂ければ、嚥下機能評価のほか、胃ろうなどの栄養サポートを相談いたします。

<胃内視鏡検診について>

JA岐阜厚生連は岐阜県下最大の医療ネットワークを持つ組織で、8つの地域の病院群を中心に、医療・健康管理・保健資材・福祉・訪問看護・看護師養成事業など行っています。巡回検診及び病院内での施設検診に積極的に取り組み、生活習慣病やがんの早期発見に努めています。2017年度からは経鼻胃内視鏡を搭載した巡回検診車を導入し住民胃がん検診への運用を開始しています。巡回型胃内視鏡検診車としては全国3台目でありますが、住民胃がん検診に導入しているのは全国初の取り組みです。

.jpg)

●胃がん検診の現状

胃がん検診受診率は年々減少の一途をたどり、この傾向は全国的にも大きな問題となっておりました。このため2016年4月から胃部X線検査だけでなく、胃内視鏡検査も選択できるように制度が変わりました。韓国では1999年から胃がん内視鏡検診を実施していますが、さまざまな努力の結果、2002年に7.4%だった受診率は2011年には45.4%と大幅な向上を果たしており、統計学的にも胃癌死亡率の減少効果も出ています。日本においても、「受診率向上」は胃がん死を減らすうえで極めて重要であります。そのためには、胃内視鏡検診自体の利便性を上げる必要があると考えています。

●検診車導入の経緯

このような状況から、われわれは胃がん検診受診率を上げる方策として「巡回住民検診に胃内視鏡検査を導入し、受診者の利便性を上げられないか」という発想に至りました。そして一般財団法人日本成人病予防会が2016年度日本宝くじ協会の助成を受け、その管理運営をJA岐阜厚生連に委託し運用が開始されました。

検診車の大きさは、地方の公民館など狭いスペースの検診場所にも出動できるよう、中型バスを用いています。炎天下での検診や内視鏡の光源から発生する熱を想定し、十分な空調設備を自家発電でもまかなえるよう設計しています。また2022年には検診バス内でも内視鏡の洗浄が行えるよう改修を行い、一日あたりの検査稼働件数も60件程度まで大幅に増やすことが可能となりました。

●胃がん内視鏡検診車における精度管理

地域の公民館などに出向いて行うため十分な医療設備がないことから偶発症対策には十分な配慮を行っています。特に、経鼻内視鏡に伴う偶発症で頻度の多い、キシロカインによるアナフィラキシーショックや鼻出血に対応できるよう救急医療物品や酸素ボンベを検診車に常備しています。また読影委員会を設けてダブルチェックおよび画像評価を行う体制を整え、施行医間の技量の差を補い、見逃がしや過剰診断を減らして検査精度のさらなる向上を目指しています。

●稼働実績

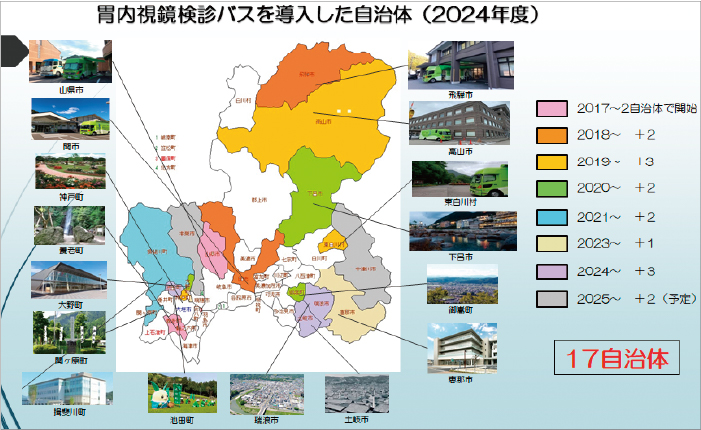

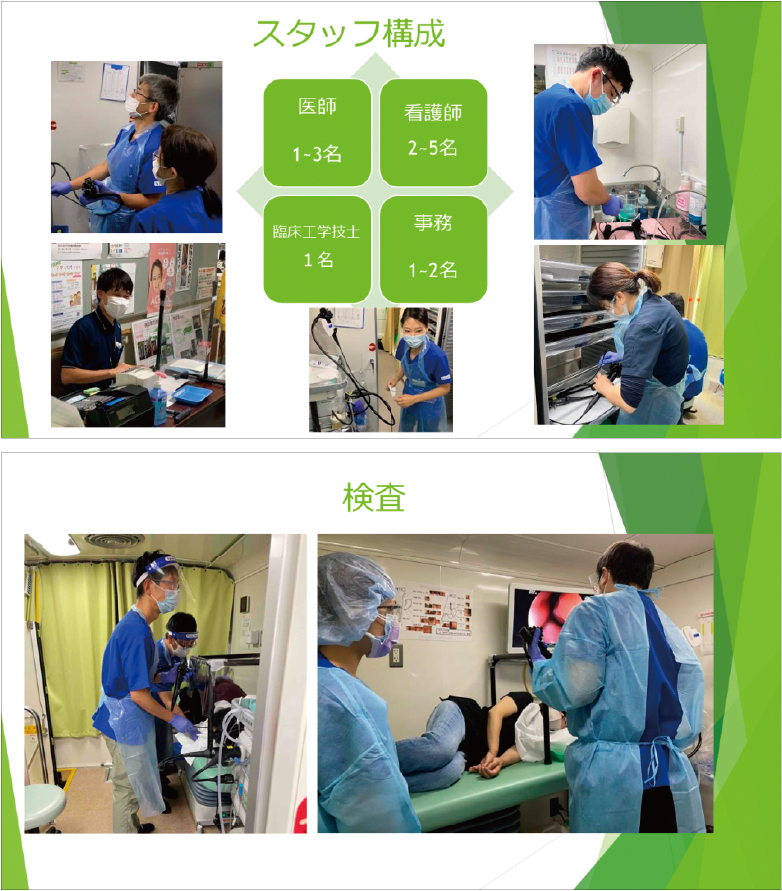

多くの自治体から要請を受け、2025年度には岐阜県下17自治体で導入しており、年間3000件近い胃内視鏡検査を行っています。日本消化器内視鏡学会専門医か同等の技術を持つJA岐阜厚生連の消化器内科医師(約20名程度で輪番)と看護師、事務スタッフらで各自治体に出向いて実施しています。

▼現在導入している自治体

2017年~現在 山県市、養老町

2018年~現在 飛騨市、関市

2019年~現在 高山市、神戸町、東白川村

2020年~現在 下呂市、御嵩町、大野町

2022年~現在 関ヶ原町、揖斐川町

2023年~現在 北方町、恵那市

2024年~現在 瑞浪市、土岐市

2025年~ 中津川市