消化器内科【胆道・膵疾患】について詳しくご紹介します

<胆道・膵疾患について>

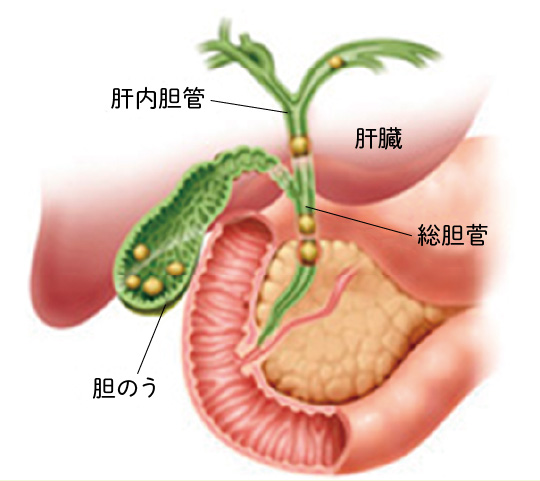

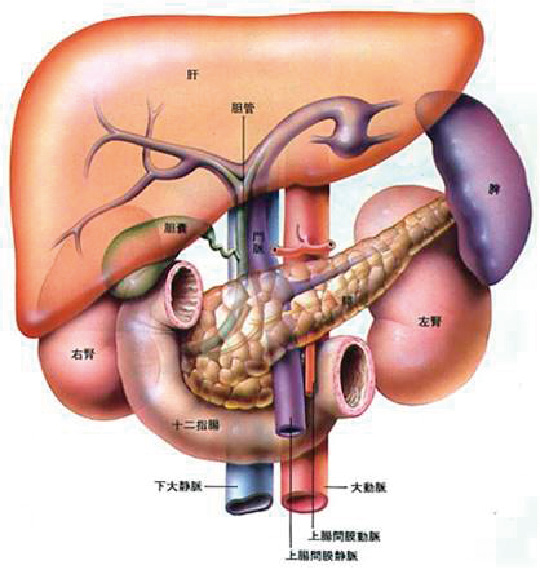

胆道は、肝臓でつくられる胆汁という消化液が十二指腸までに通る管の胆管、胆汁が一時的にたくわえられる袋を胆のう、この2つをあわせて、胆道と呼びます。

膵臓は、主に脂質を分解する消化液である膵液や、血糖やおなかの動きを調整する様々なホルモンをつくっています。膵臓の中には、膵液が十二指腸までに通っていく、膵管が走っています。胆管、胆のう、膵臓、膵管それぞれの部位に良・悪性様々な疾患が発生する可能性があります。

●当院で診断・治療できる胆道疾患

① 胆のう疾患

●急性胆のう炎 ●胆のう結石症

●胆嚢腺筋腫症 ●胆のう癌

●胆のうポリープ

② 胆管疾患

●急性胆管炎 ●総胆管結石

●硬化性胆管炎 ●胆管癌

●閉塞性黄疸 (胆汁の流れが悪くなることによる黄疸)

③ 膵、膵管疾患

●急性膵炎 ●感染性膵壊死

●慢性膵炎 ●自己免疫性膵炎

●膵癌 ●膵神経内分泌腫瘍

●膵管内乳頭粘液性腫瘍 (IPMNと呼ばれます)

胆道・膵疾患の診断には、血液・尿検査、超音波検査、CT検査、MRI検査、PET-CT検査、内視鏡検査など様々な検査を組み合わせて評価することが重要です。中でも、近年、内視鏡の先端に超音波検査機能を備えた超音波内視鏡(EUSといいます)を用いた診断、治療は目覚ましい進歩があります。

当院でも、超音波内視鏡の観測装置、超音波内視鏡スコープを揃えており、岐阜大学医学部附属病院消化器内科の先生と連携して、高度な診断・治療を提供できる環境を整えています。

●胆石

胆のう内の胆石を胆のう結石、胆管内の結石を総胆管結石といいます。胆のう結石は、多くの場合無症状で経過するため治療の必要はありませんが、時に炎症を起こしたり、腹痛の原因となる場合があり、その場合には外科の医師と連携した治療が必要となります。また、稀ではありますが、癌の合併が見つかる場合があるため、定期的な経過観察をおこなう必要があります。

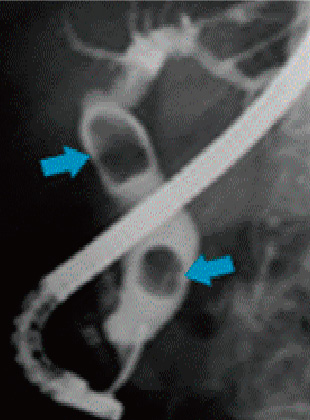

総胆管結石は、胆汁の流れを邪魔することで、胆管炎から敗血症(血液の中に細菌が入る重症の疾患)を発症したり、急性膵炎の原因となることもあるため、治療が必要とされています。総胆管結石の治療は内視鏡治療が標準治療とされていますが、巨大であったり、多数の結石が積みあがっていたり、治療に難渋する場合でも、最先端の機器・技術を駆使して患者さんに負担のない治療を目指します。

●閉塞性黄疸

肝臓が悪くなったり、胆汁の流れが悪くなったりすることで、皮膚や眼が黄色くなる状態を黄疸といい、胆汁の流れが悪くなることによる黄疸を閉塞性黄疸といいます。胆汁の流れが悪くなる原因には、前述の総胆管結石以外に炎症などで胆管が狭くなってしまう疾患、後述する癌などの悪性疾患による疾患などがあります。この閉塞性黄疸の状態を改善するための治療として、ステントと呼ばれるプラスチックあるいは特殊な金属で作られた筒を狭くなった胆管へ通すことで閉塞性黄疸を改善させる治療があります。当院でも、患者様の状態や胆管の狭くなった部位等に応じて、内視鏡、超音波内視鏡、あるいは体外からの超音波装置などを用いて、ステントを体内へ留置させる治療が可能です。

●胆道癌(胆管癌、胆のう癌)

胆管癌・胆のう癌は、これらをあわせて胆道癌として診療されるのですが、胆道癌は、2021年の部位別がん死因で、男性7位、女性6位、男女合計では6位となっています。加齢により発症が増えており、近年増加傾向のある癌です。手術治療が可能な状態で疑わしい病変が見つかった場合には、様々な画像検査、病理検査などをおこない、外科医師、放射線科医師と連携して適切な治療方針を検討します。残念ながら、根治的な手術治療が困難であると判断した場合には、抗癌剤による治療(化学療法)をおこなったり、緩和ケア科の医師と連携して緩和医療の提供をおこないます。

●急性膵炎

アルコールや胆石など様々な原因で膵臓が炎症を起こす疾患です。急激な腹痛、嘔吐、発熱などの症状で発症します。重症化した場合には、様々な臓器の障害(多臓器不全)をきたし、生命に危険が及ぶ可能性もあります。重症急性膵炎改善後も、壊死した膵組織がおなかの中に残留し、細菌感染をきたす感染性膵壊死という疾患を発症する場合があります。近年、超音波内視鏡を用いて消化管と壊死組織がたまった部分をつなぐ処置および処置具が開発され、手術治療と較べて身体への負担が小さい治療を行うことが可能です。

●膵癌

膵癌は、部位別がん死亡者数で、男性4位、女性3位で、男女合計でも4位となっています。膵臓癌は、早期診断がむずかしい癌です。当院では、腹部超音波検査、超音波内視鏡検査、CT検査、MRI検査、PET-CT検査などを駆使して、早期診断を目指しています。癌が疑われる病変が見つかった場合、膵管内の膵液を採取して悪性細胞の検出を目指す膵液細胞診検査や、超音波内視鏡で観察しながら病変を針で刺し、組織あるいは細胞を採取、診断する超音波内視鏡下針生検検査をおこないます。

膵癌の確定診断が得られた場合、外科医師と相談し、手術治療が可能かどうか検討します。手術治療が可能と判断した場合、現在の国内の標準治療である、術前化学療法をおこなってから、手術治療をおこないます。治療に関しては、患者様の希望に応じて岐阜大学医学部附属病院消化器外科などへの紹介もおこなっています。

手術治療が適応でないと判断された場合、抗癌剤を用いた化学療法を選択する場合があります。この際、特定の遺伝子により合成されるたんぱく質が癌細胞に発現している場合、使用できる抗癌剤があります。がんゲノム医療と呼ばれていますが、がんゲノム医療については、岐阜大学医学部附属病院のがんゲノム診療部門と連携して診療をおこなわせていただきます。

膵癌は、腹痛や背部痛など痛みの症状が出やすい癌でもあるため、緩和ケア科や地域の開業医の先生方、訪問看護ステーションなどと連携して、最期まで患者様、ご家族様の希望に沿った医療を提供できるよう心がけています。

●膵管内乳頭粘液性腫瘍

膵管内に発生した腫瘍が粘液を産生することで、膵管が袋のようにふくらむ疾患です。腫瘍は良性の場合と、悪性の場合があるため、悪性を疑う所見が認められた場合には手術治療が検討されます。この疾患には通常の膵癌も合併することが多いとされているため、定期的な画像検査による評価が必要であり、当院ではMRI検査や超音波内視鏡検査を中心とした画像評価をおこなっています。

.jpg)